Réflexion née d’un déjeuner stimulant avec mon ami Francis Raux, dont l’acuité intellectuelle continue d’aiguiser mes raisonnements.

Une continuité intellectuelle : La Boétie, Montesquieu, Orwell

Trois siècles, trois regards, une même question : pourquoi et comment les hommes se soumettent-ils à ce qu’ils ont eux-mêmes produit ?

Ces trois textes ne se répondent pas par hasard. Ils forment une généalogie de la domination moderne, du XVIe siècle à l’ère numérique :

-

La Boétie décrit la servitude intériorisée.

-

Montesquieu analyse le déplacement du pouvoir.

-

Orwell montre la confiscation du réel.

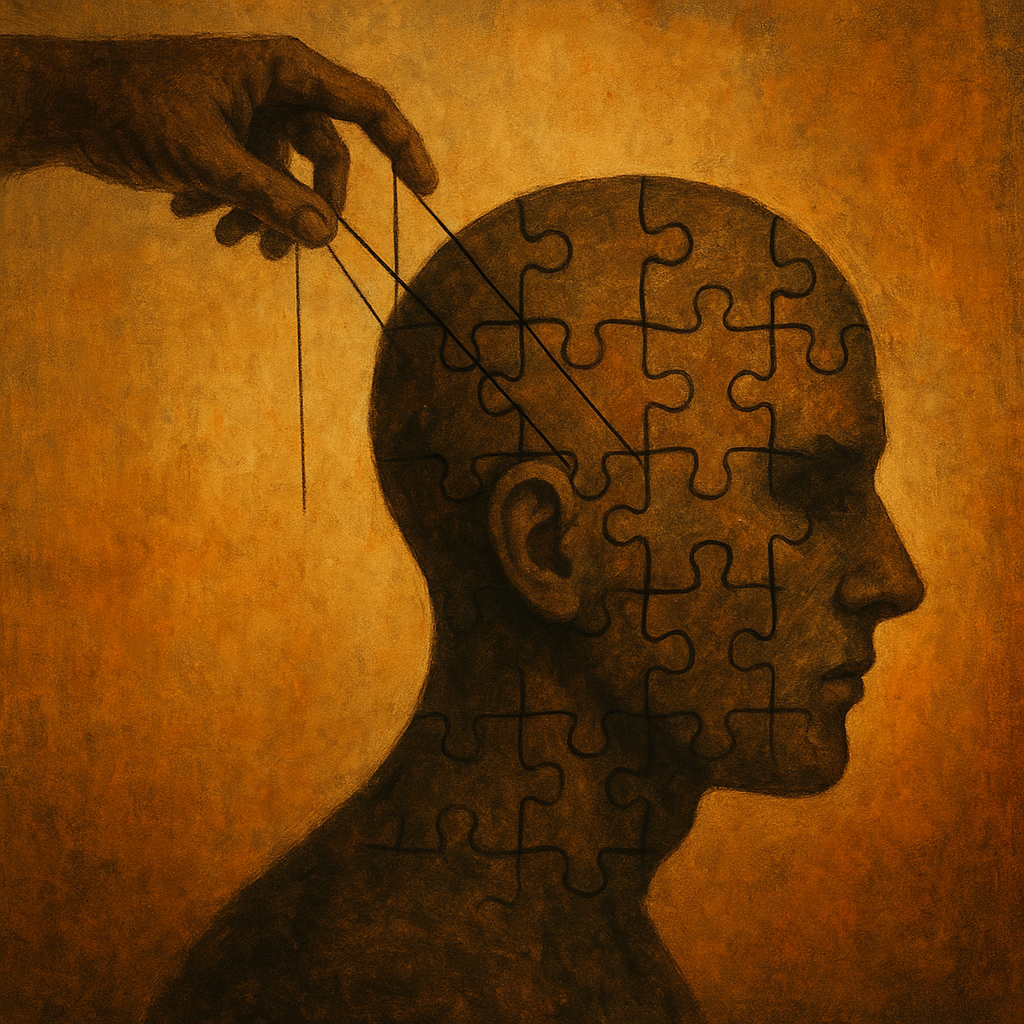

Ensemble, ils tracent la ligne d’évolution du pouvoir : de la contrainte visible à la dépendance psychique, puis à la capture cognitive.

I. Étienne de La Boétie (vers 1549) — Discours de la servitude volontaire

Propos :

La Boétie pose une énigme : pourquoi tant d’hommes acceptent-ils d’obéir à un seul, alors qu’ils pourraient être libres ?

Sa réponse tient dans la notion d’habitude de la servitude : les peuples ne sont pas enchaînés par la force, mais par l’accoutumance à obéir. La domination s’installe parce qu’elle devient confortable. L’esprit s’amollit, l’attention se détourne, le désir de liberté s’éteint dans la routine et le divertissement.

Lecture contemporaine :

Nous ne sommes plus asservis à un tyran, mais à des architectures invisibles — plateformes, flux d’information, systèmes de notation, réseaux sociaux.

La servitude est devenue algorithmique : nous offrons volontairement nos données, nos comportements, nos émotions à des dispositifs que nous nourrissons sans contrainte.

La Boétie décrivait le mécanisme psychologique ; notre époque en a industrialisé la mécanique : le consentement est devenu la matière première du pouvoir.

II. Montesquieu (1748) — De l’esprit des lois

Propos :

Montesquieu cherche les conditions de la liberté politique. Celle-ci repose sur un équilibre : la séparation des pouvoirs empêche que la volonté d’un seul devienne loi.

Mais il souligne que la nature du gouvernement dépend aussi des mœurs, du climat, de la culture. La liberté n’est jamais absolue : elle se tisse dans un environnement social et symbolique.

Lecture contemporaine :

Montesquieu pressentait la dérive actuelle : le déplacement du pouvoir hors des institutions visibles.

Aujourd’hui, le pouvoir politique formel s’érode ; le pouvoir réel migre vers les entités qui maîtrisent l’information, les données, les flux économiques et les imaginaires.

Les équilibres qu’il appelait “séparation des pouvoirs” s’effacent au profit d’un despotisme structurel, sans tyran, sans visage.

La légitimité se recompose autour de la compétence technique, de la donnée objective, de la performance calculée. Or, là où la loi devait garantir la liberté, c’est désormais la logique du système qui dicte le cadre du possible.

Montesquieu aurait vu là une mutation majeure : la fin du pouvoir politique au profit d’un pouvoir d’architecture – celui qui conçoit les systèmes dans lesquels nous évoluons.

III. George Orwell (1949) — 1984

Propos :

Orwell ne dénonce pas seulement un régime totalitaire ; il décrit une écologie de la domination mentale.

Le contrôle passe par le langage (novlangue), par la surveillance, par la réécriture permanente du réel.

La tyrannie n’a plus besoin de torturer : elle formate la pensée jusqu’à rendre la révolte impensable.

Lecture contemporaine :

Les architectures de données et les systèmes d’IA produisent déjà des effets orwelliens, non par complot mais par structure.

– L’information se fragmente.

– Le langage s’appauvrit.

– La mémoire collective se dissout dans les flux instantanés.

La novlangue d’Orwell trouve aujourd’hui sa traduction dans la communication algorithmique : vocabulaire homogénéisé, émotions calibrées, récits standardisés.

Le doublethink – croire simultanément deux vérités contradictoires – s’observe dans la dissonance permanente entre liberté proclamée et dépendance réelle.

Orwell décrivait le totalitarisme du XXe siècle ; nous en vivons la version douce, distribuée, intégrée à nos usages. En tout cas pour l’instant, ici et maintenant…

IV. Une synthèse : du pouvoir à la dépendance

Ce que ces trois auteurs décrivent, c’est la métamorphose du lien de domination :

-

La Boétie : la servitude psychologique.

-

Montesquieu : la servitude institutionnelle.

-

Orwell : la servitude cognitive.

En les juxtaposant, on comprend que la liberté n’est pas un état juridique, mais un écosystème immatériel.

Elle repose sur la qualité des liens, la confiance, la capacité de discernement, la densité symbolique du langage, la mémoire partagée — autant de dimensions que l’économie contemporaine ne mesure pas, mais qui déterminent tout.

Pour prendre part au présent et envisager l’avenir il nous faut connaître et comprendre le passé, notre histoire. Malheureusement c’est de moins en moins le cas dans notre société contemporaine…

V. Les actifs immatériels : une relecture politique

Dans le monde des organisations, nous parlons de capital immatériel :

-

La confiance qui fonde la coopération,

-

La culture qui donne sens à l’action,

-

Le savoir qui oriente la décision,

-

La réputation qui structure la légitimité,

-

La mémoire qui garantit la continuité.

Ces actifs ne figurent pas au bilan, mais ils conditionnent la survie des structures.

Et c’est précisément leur affaiblissement qui réactive la servitude décrite par nos trois auteurs.

Quand la confiance se délite, les collectifs deviennent vulnérables à la manipulation.

Quand la culture commune s’érode, le discernement s’externalise.

Quand la mémoire se dissout, la réécriture permanente du réel devient possible.

L’économie de la donnée a donc déplacé la question politique : ce n’est plus la propriété des moyens de production qui détermine la domination, mais la propriété des moyens d’attention, de langage et de mémoire.

Restaurer les actifs immatériels d’un collectif, c’est restaurer sa capacité à :

-

penser par lui-même,

-

agir avec cohérence,

-

résister à l’absorption systémique et au brouhaha constant.

VI. Vers une souveraineté cognitive

Si l’on transpose la logique de Montesquieu, la séparation des pouvoirs devrait aujourd’hui inclure un contre-pouvoir cognitif : la maîtrise de ses propres représentations, récits et savoirs.

Dans ce cadre, le pilotage des actifs immatériels devient un outil de souveraineté :

-

il redonne au collectif la maîtrise de son langage,

-

il rétablit des espaces de confiance non médiés par la technique,

-

il rend à la mémoire sa fonction de repère, non de flux.

La servitude volontaire du XXIe siècle ne s’oppose donc pas à la liberté politique, mais à la liberté attentionnelle et symbolique.

Et c’est précisément ce champ — celui des immatériels — qu’il faut reconquérir si l’on veut rendre à nos sociétés et organisations la faculté de décider d’elles-mêmes.

En somme :

-

La Boétie nous avertit que la domination commence dans l’esprit.

-

Montesquieu nous rappelle qu’elle se consolide dans les structures.

-

Orwell nous montre qu’elle s’achève dans le langage.

Restaurer les actifs immatériels, c’est rouvrir l’espace entre ces trois niveaux : l’esprit, la structure, le sens.

C’est là, et seulement là, que la servitude cesse d’être volontaire.